環境倫理:王鑫老師的思想遺產與永續發展之路

天地曾不能以一瞬

爸爸:「你為什麼不買車?」「我以前有車啊!那你的車為什麼不帶回來。」「我帶不回來。」我記得我2000年在美國哈佛大學念書的時候。開了一台銀色Toyota Camry。當時我當台灣學生會會長,「沒有100個人,也有50個人坐過我接送的車子。」當學生會會長,就是對台灣的政要、台灣來的訪問學者,以及台灣來的嬌貴新生,送往迎來。當會長,你只能任勞任怨。

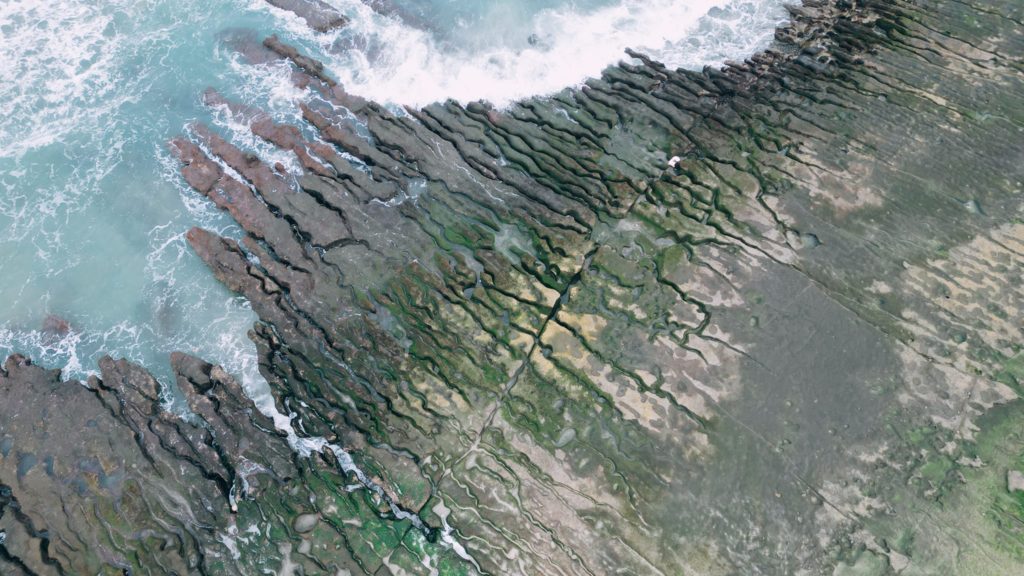

爸爸:「你為什麼不買車?」「我以前有車啊!那你的車為什麼不帶回來。」「我帶不回來。」我記得我2000年在美國哈佛大學念書的時候。開了一台銀色Toyota Camry。當時我當台灣學生會會長,「沒有100個人,也有50個人坐過我接送的車子。」當學生會會長,就是對台灣的政要、台灣來的訪問學者,以及台灣來的嬌貴新生,送往迎來。當會長,你只能任勞任怨。 每次想到柱狀玄武岩,就想到的是站立起來的?還是橫躺在地上的?

每次想到柱狀玄武岩,就想到的是站立起來的?還是橫躺在地上的?

她說,法律有沒有辦法解決偏見的問題,她認為法律限制了最糟糕的歧視,但是改不了更為微妙的人際互動。「法律創造了下限;眾人決定了上限。」

方偉達老師 2017年2月18日 撰 原刊於方老師臉書

在瑞士的最後一天,天空依然陰沉,除了李利鋒博士帶我去了一趟日內瓦湖,遠望布朗峰,在雨天仍然可以看出灰灰茫茫的積雪,春天的瑞士真的不美,沒有秋季蕭瑟的那一股悸動。我看到湖畔的白天鵝帶著毛色尚未蛻變的雛天鵝,緩緩地向我游來,有一種看見野生動物的欣喜。在夏天的時候,人們會在日內瓦湖游泳,但是現在是春暖乍寒,氣溫隨時從零度翻到十度,有時晴天,有時陰雨,我感到這幾天在瑞士的日子,真的是乏善可陳。 Continue reading “瑞士的最後一天”

在瑞士的最後一天,天空依然陰沉,除了李利鋒博士帶我去了一趟日內瓦湖,遠望布朗峰,在雨天仍然可以看出灰灰茫茫的積雪,春天的瑞士真的不美,沒有秋季蕭瑟的那一股悸動。我看到湖畔的白天鵝帶著毛色尚未蛻變的雛天鵝,緩緩地向我游來,有一種看見野生動物的欣喜。在夏天的時候,人們會在日內瓦湖游泳,但是現在是春暖乍寒,氣溫隨時從零度翻到十度,有時晴天,有時陰雨,我感到這幾天在瑞士的日子,真的是乏善可陳。 Continue reading “瑞士的最後一天”

方偉達老師 2017年2月16日 撰 原刊於方老師臉書

在瑞士格朗(Gland),經過民主程序辯論,討論出來的九大優先議題,程序雖然冗長,但是過程精彩,每次分組討論之後的成果,都需要在下午七點之前,進行匯報。討論從上午九點開始,到中午一點,中間只休息一個小時,下午二點開會到晚上七點。最後,九大議題經過冗長的辯論之後,各分組主持人,都要寫成十頁的報告,大家幾乎都是逐條討論,用放大鏡看問題。和研討會中看到最後成果發表,是不同的。在這裡,討論是常態,看到的材料,都是大綱,我也看到濕地議題的真正民主。這一段時間,我也抽空和WWF Marco Lambertini、朴尚德、Ramsar Regional Center-East Asia徐昇吾主任,以及雷光春院長談了一下。出來一段時間了,到蘇黎世聯邦研究院和Anna Hersperger談了一下午,目前Hersperger執行歐盟一個五年200萬歐元(臺幣6000多萬)的計畫,她進行歐洲和美國城市永續發展的研究。看到老同學的卓越成就,總是讓我非常地開心。我在想忙碌中很難偷閒,在開學之前,總是比開學之後,更加地忙碌。 Continue reading “瑞士格朗(Gland)的民主程序辯論”

在瑞士格朗(Gland),經過民主程序辯論,討論出來的九大優先議題,程序雖然冗長,但是過程精彩,每次分組討論之後的成果,都需要在下午七點之前,進行匯報。討論從上午九點開始,到中午一點,中間只休息一個小時,下午二點開會到晚上七點。最後,九大議題經過冗長的辯論之後,各分組主持人,都要寫成十頁的報告,大家幾乎都是逐條討論,用放大鏡看問題。和研討會中看到最後成果發表,是不同的。在這裡,討論是常態,看到的材料,都是大綱,我也看到濕地議題的真正民主。這一段時間,我也抽空和WWF Marco Lambertini、朴尚德、Ramsar Regional Center-East Asia徐昇吾主任,以及雷光春院長談了一下。出來一段時間了,到蘇黎世聯邦研究院和Anna Hersperger談了一下午,目前Hersperger執行歐盟一個五年200萬歐元(臺幣6000多萬)的計畫,她進行歐洲和美國城市永續發展的研究。看到老同學的卓越成就,總是讓我非常地開心。我在想忙碌中很難偷閒,在開學之前,總是比開學之後,更加地忙碌。 Continue reading “瑞士格朗(Gland)的民主程序辯論”

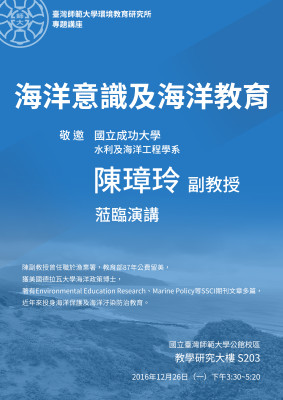

國立臺灣師範大學環境教育研究所將於105/12/26(一),博士班專題討論時間(15:30-17:20)邀請成功大學水利及海洋工程學系陳璋玲副教授,在公館校區教學研究大樓S203教室舉辦「海洋意識及海洋教育」期刊講座。陳副教授曾任職於漁業署,教育部87年公費留美,獲美國德拉瓦大學海洋政策博士,著有Environmental Education Research、Marine Policy等SSCI期刊文章多篇,近年來投身海洋保護及海洋汙染防治教育。老師輔導碩士論文和成大水利及海洋工程學系碩士生合作發表國際期刊(Environmental Education Research, EER,SSCI)的經驗,可以提供本所博士生發表期刊論文的參考、本演講也歡迎本所碩士班同學前來聆聽。

國立臺灣師範大學環境教育研究所將於105/12/26(一),博士班專題討論時間(15:30-17:20)邀請成功大學水利及海洋工程學系陳璋玲副教授,在公館校區教學研究大樓S203教室舉辦「海洋意識及海洋教育」期刊講座。陳副教授曾任職於漁業署,教育部87年公費留美,獲美國德拉瓦大學海洋政策博士,著有Environmental Education Research、Marine Policy等SSCI期刊文章多篇,近年來投身海洋保護及海洋汙染防治教育。老師輔導碩士論文和成大水利及海洋工程學系碩士生合作發表國際期刊(Environmental Education Research, EER,SSCI)的經驗,可以提供本所博士生發表期刊論文的參考、本演講也歡迎本所碩士班同學前來聆聽。

演講資訊

演講時間:105/12/26(一) 15:30-17:20

演講地點:國立臺灣師範大學公館校區教學研究大樓S203

費用/報名資訊:免費/免報名