《生態旅遊》是我在Springer出版的第四本書。前面三本,我出版了《新興經濟體的旅遊》、《展望環境素養》、《生活中的環境教育》。第四本書是討論「生態旅遊」跟「環境、健康與教育」的關係教科書,當然,這一本書又和《新興經濟體的旅遊》有關,討論在後疫情時代對於旅遊的看法。

我記得2020年的1月4日,當我用「永續發展目標」建構《新興經濟體的旅遊》,我的構想是希望協助東南亞、中南美洲,以及非洲國家發展旅遊經濟,但是2020年1月底的時候,新冠肺炎疫情席捲全球,全球旅遊經濟重創。3年之後,疫情稍歇,戰火重起。從去年俄烏戰爭,到今年的以巴戰爭。人類似乎殺紅了眼,不同種族和不同國家的人,仇恨之深,令人瞠目結舌。人類對於我在書中所談的「環境、健康與教育」,更是嗤之以鼻。

因此在四年之後,《生態旅遊》挾著《新興經濟體的旅遊》「未竟」之姿,將「沒有講清楚、說明白的內容」,捲土重來,內容以後疫情時代的「深度旅遊」,討論這個世界環境破壞的憂心忡忡。當然除了氣候變遷、疫情,以及戰火充斥的時代,進行討論。

當然!也對於六年之後,「永續發展目標」需要進行整體盤點的架構,進行深入的發想。到底2030年,我們對於這個世界,帶來的是什麼生態浩劫,還是更永續的發展。這本書不會提供答案,而是讓人類自行思考。

我們不是「二元對立」,而是要更融合,對於這個世界進行寬恕和憐憫。

這些都是我們要學習的功課。當EMI的教學,我們已經駕輕就熟。下學期能夠有一本《生態旅遊》英文教科書,搭配我開的課程「休閒遊憩哲學」,希望對於研究生有幫助。

好的教科書,除了要提供豐富的知識,甚至要能夠撫慰人心。我們在「社會情緒學習」,學習了很多對「非知識性」的傳播,讓學習成為一種樂趣。讓「更溫柔的語言」,看了「更讓人更開心的照片和圖片」,提供了「撫慰人心」的學習模式。

這是我在Springer出版的第四本英文教科書,這是國科會科普傳播計畫和教育部國際台灣學研究中心計畫中的小小的里程碑。

Ecotourism: Environment, Health, and Education (Sinophone and Taiwan Studies, 7) 1st ed. 2024 版本

作者 Wei-Ta Fang (Author), Arba’at Hassan (Author), Max Horng (Author)

This book bridges the gap on the critical issues of ecotourism and direct economic assistance to the conservation of local ecological and human resources. It covers various topics and case studies by ecotourism destination and ecotourism route from Sinophone and Taiwanese perspectives. Each chapter of this book includes comprehensive proposes as an important core value for planning and operating ecotourism. According to Sustainable Development Goals (SDGs), this book highlights our balanced understanding of sustainable tourism from the perspective of human ecology. Ecotourism needs to integrate the perspectives of population biology, bioanthropology, biomedicine, and public health and strengthen the connection between human ecology and disease. It is here to provide a comprehensive guide to all fascinating places for ecotourism courses. We encourage the following persons to read relevant chapters: (1) ecotourism entrepreneurs: business operators such as homestays, hot springs, ecological farms, and travel agencies; (2) ecotourism researchers: scholars and experts, university (specialized) college students, primary and secondary school teachers, and other ecotourism, environmental education, resource conservation, tourism and dining, leisure and recreation, other related fields researchers; and (3) ecotourism practice management and planners.

作者簡介

Wei-Ta Fang was born in Kaohsiung, Taiwan, on February 14, 1966. He received a B.A. degree in Land Economics and Administration from National Taipei University (Taipei, Taiwan) in 1989. He received his first master’s degree in Environmental Planning (MEP) from Arizona State University, the USA, in 1994, and a second master’s degree in Landscape Architecture in Design Studies (M.Des.S.) from the Graduate School of Design, Harvard University, the USA, in 2001. He obtained a Ph.D. from the Department of Ecosystem Science and Management, Texas A&M University, the USA, in 2005. His interest is quite broad, determined to participate in the United Nations’ environmental affairs by strengthening environmental security, and laying the ground based on the foundation of human peace forever to achieve enduring social, economic, and environmental sustainability. He lives in Taipei City with his wife, Chia-Ying Ho, and two sons, Cheng-Jun (June) and Cheng-Shun (Sam).

Arba’at Hassan, Ph.D., was born at Sungai Leman, the “rice-bowl area” in Selangor, on May 16, 1952. He started his teaching science career in high school (1970–1979) and was later appointed as a science education lecturer at a teachers’ training college in Tuaran (1980–1982). He was mentored and guided by Prof. Harold Hungerford and Prof. Tudi Volk, the most well-known professors in environmental education. Upon graduation, he taught environmental education at various universities in Malaysia (1994–2012), and the longest was at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, (2006–2012). At UKM, he participated in international conferences and collaborated with universities, examiners, and evaluator graduates at international levels, besides the university that he served. He trained and coached them in leadership and citizenship for the world. He was awarded the Scout Woodbadge (1979) and then the Excellent Merit Award from the Malaysian Scout’s Chief Commissioner a few months later (1979).

Max Horng was born on offshore Penghu or Pescadores Islands, one of the archipelago, Taiwan, on September 26, 1962. He began studying in Taiwan in 1977. Since 1986, he has been working in banking and finance. After joining the company’s photography club, he became acquainted with Mr. Shang-Hsi Cheng (1937–2011), a master photographer who was an instructor at the time. Under his guidance, he learned the essence of photography “recording,” which was held at the Jazz Gallery in 2003. His first photography exhibition “Clouds” commemorate the late master teacher Cheng in 2016, and the second solo exhibition “Meet Chaoyan” was held at the gallery. Adhering to the concept of “truth, goodness, and beauty,” he continued to care for the relationship between man and nature, man and land. He lives in Taipei with his wife, Chia-Chu.

出版者 : Springer; 1st ed. 2024版 (2024年 2月 25日)

語言 : English

Hardcover : 340 頁

ISBN-10 : 9819990963

爸爸:「你為什麼不買車?」「我以前有車啊!那你的車為什麼不帶回來。」「我帶不回來。」我記得我2000年在美國哈佛大學念書的時候。開了一台銀色Toyota Camry。當時我當台灣學生會會長,「沒有100個人,也有50個人坐過我接送的車子。」當學生會會長,就是對台灣的政要、台灣來的訪問學者,以及台灣來的嬌貴新生,送往迎來。當會長,你只能任勞任怨。

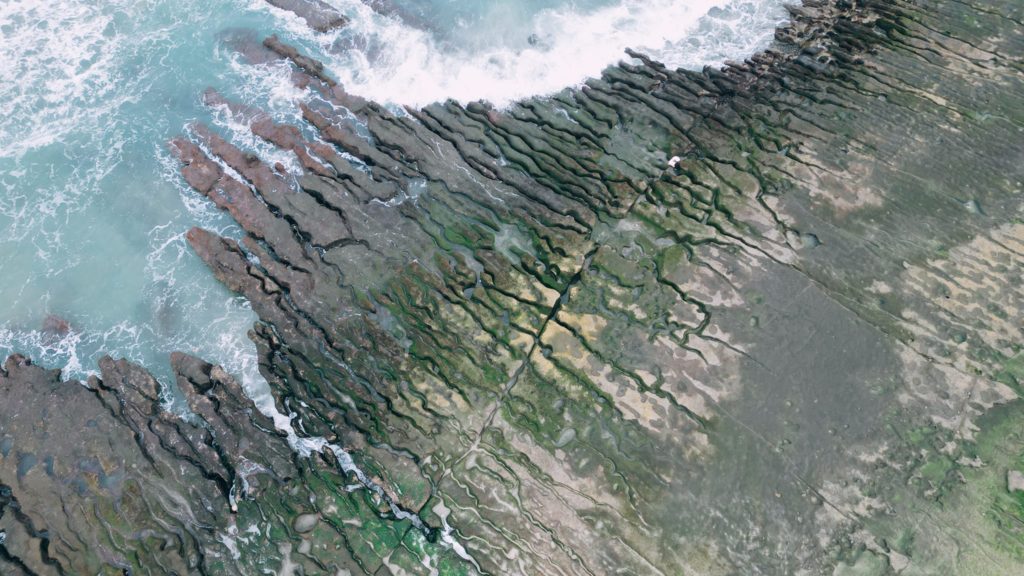

爸爸:「你為什麼不買車?」「我以前有車啊!那你的車為什麼不帶回來。」「我帶不回來。」我記得我2000年在美國哈佛大學念書的時候。開了一台銀色Toyota Camry。當時我當台灣學生會會長,「沒有100個人,也有50個人坐過我接送的車子。」當學生會會長,就是對台灣的政要、台灣來的訪問學者,以及台灣來的嬌貴新生,送往迎來。當會長,你只能任勞任怨。 每次想到柱狀玄武岩,就想到的是站立起來的?還是橫躺在地上的?

每次想到柱狀玄武岩,就想到的是站立起來的?還是橫躺在地上的?

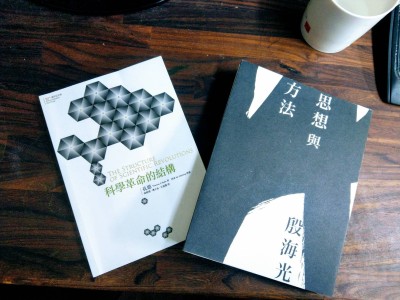

殷海光是我尊敬的學者,他在1964年出版的《思想與方法》,我比擬了《科學革命的結構》。1964年,台灣沒有甚麼研究方法的書,45歲的殷海光談到了維也納學圈(抱歉,殷海光翻成維也納學派,英文是The Vienna Circle (German: Wiener Kreis),我還是稱呼學圈比較恰當))的邏輯經驗論(logical empiricism),包含了「邏輯經驗論導釋」和「邏輯經驗論」的再認識,風靡一世。但是,1962年孔恩出版的《科學革命的結構》,其中顛覆了維也納學圈的邏輯經驗論,同時,也顛覆了波普爾的證偽主義(falsificationism),孔恩當年是40歲。我很好奇的是,台灣在1960年代,距離國際理論的時間差,差距有多少年呢?當然,殷海光這一本書,前後寫作跨距十年(1954-1964年),他的理論受限於當代的壓迫,受限於研究的時代侷限,並且當年台灣資訊封閉,似乎差距美國最新理論很多年。我們將當代一本一本的書,翻出來看,才知道時間差距甚大,理論銜接有時間差的問題。以中文書翻譯為例,1962年孔恩出版英文的《科學革命的結構》,1980年中國大陸上海科學技術出版社出版了《科學革命的結構》,翻譯得不是很好;但是,台灣要到1989年才由程樹德、傅大為、王道還、錢永祥幾位學者翻譯《科學革命的結構》,由遠流出版社出版。到了2017年的版本由程樹德、傅大為、王道還翻譯《科學革命的結構》(三版),不見學者錢永祥。此外,大陸和台灣翻譯譯本大不相同,台灣翻成典範,大陸翻成範式;台灣翻成常態科學,大陸翻成常規科學。

殷海光是我尊敬的學者,他在1964年出版的《思想與方法》,我比擬了《科學革命的結構》。1964年,台灣沒有甚麼研究方法的書,45歲的殷海光談到了維也納學圈(抱歉,殷海光翻成維也納學派,英文是The Vienna Circle (German: Wiener Kreis),我還是稱呼學圈比較恰當))的邏輯經驗論(logical empiricism),包含了「邏輯經驗論導釋」和「邏輯經驗論」的再認識,風靡一世。但是,1962年孔恩出版的《科學革命的結構》,其中顛覆了維也納學圈的邏輯經驗論,同時,也顛覆了波普爾的證偽主義(falsificationism),孔恩當年是40歲。我很好奇的是,台灣在1960年代,距離國際理論的時間差,差距有多少年呢?當然,殷海光這一本書,前後寫作跨距十年(1954-1964年),他的理論受限於當代的壓迫,受限於研究的時代侷限,並且當年台灣資訊封閉,似乎差距美國最新理論很多年。我們將當代一本一本的書,翻出來看,才知道時間差距甚大,理論銜接有時間差的問題。以中文書翻譯為例,1962年孔恩出版英文的《科學革命的結構》,1980年中國大陸上海科學技術出版社出版了《科學革命的結構》,翻譯得不是很好;但是,台灣要到1989年才由程樹德、傅大為、王道還、錢永祥幾位學者翻譯《科學革命的結構》,由遠流出版社出版。到了2017年的版本由程樹德、傅大為、王道還翻譯《科學革命的結構》(三版),不見學者錢永祥。此外,大陸和台灣翻譯譯本大不相同,台灣翻成典範,大陸翻成範式;台灣翻成常態科學,大陸翻成常規科學。